藤本けいすけの「日日是好日」

首長(くびちょう)のコミュニケーション力とリーダーシップ

1月27日(水)、午前中は市政相談対応で外出。午後は自宅でオンライン研修を2本受講しました。

1本目はコロナ禍を踏まえた「国と地方財政の課題」について。

今、茅ヶ崎市でもコロナ禍による税収減や対策費用増などで厳しい財政運営を強いられ、来年度予算編成も困難を極めていますが、財政の専門家でもある研修講師の見解では、コロナ禍に起因する経済低迷は、最低でも今後3年は見ておかなければいけないとのこと。特に茅ヶ崎市のように製造業など企業の少ないベッドタウン的な自治体は回復が遅くなる傾向にあるそうです。

私の議員の任期はちょうど折り返しであと2年。とすると、私は「ウィズ・コロナ、アフターコロナ」に向けた政策評価力や提言力をもっと磨くべし、という命題に応えなくてはなりません。この点を肝に銘じて研鑽努力したいと思います。

2本目は、新型コロナ感染症が日本で察知されて以降、主要自治体はどのように動いたかというテーマでの勉強会でした。

その中で出色だったのが、熊谷俊人・千葉市長のプレゼンです。熊谷市長は私の前職と同じ会社(NTTグループ)の出身ですが、コロナ対策も民間企業でのビジネス経験などを活かし、全国に先駆けていち早く独自の取り組みを進めました。

プレゼンで印象的だったのは、「首長(自治体の長=知事、市町村長)のミッションは、専門家の見解を独自に咀嚼し、市民に判りやすく発信すること」というメッセージです。そのほか、数値やグラフなどを駆使したシンプルな説明資料には唸らされました。

非常時こそ、首長のコミュニケーション力とリーダーシップが試されると言って間違いなさそうです。

世代別政党があってもいい

1月26日(火)は地元小学校の登校見守り後、議会内打合せのため市役所に出向きました。

帰宅して事務作業しながらTVで通常国会中継を視聴。コロナ対策を中心に、政府と与野党で様々な質疑が交わされています。

しかし、どのような対策が本当にベストなのかはさておき、その大半が国の借金(国債)頼みとせざるを得ず、その負担は将来世代に広く重くのしかかって行くという事実に触れるやり取りはほとんどありません。

「将来世代にツケを廻さない政治を目指す」。国会や地方議会でもこのようなフレーズを良く耳にしますが、そのことは本来であれば誰かの代弁ではなく、「我々若い世代に過剰な負担を押し付けることは認められない」というフレーズで、若い世代の人々が直接自らの言葉で発してもらう必要もあると思っています。

その意味で、私は『世代別政党』(例:30代の党、40代の党)が立ち上がり、政治の世界にもどんどん代表者を送り込んで欲しいと願うものです。

単なる「政治家の若返り」ではなく、政治の世界にも世代間の垂直バランスを適切に取り込む動きが出てくることを切に期待し、応援したいと思います。

一本の電話

1月22日(金)、午前中はお隣り寒川町での地域廻り、午後は市政相談の一環で取り扱った除草作業の状況と道路損壊箇所の確認やフードバンク活動支援で市内を巡回しました。

その間に市民の方から一本の電話。

(Yさん)「市内でコロナ感染が拡がっていますが、感染者が多いエリアはどこですか?」

(私)「市は詳細を公表していませんが、それを知ってどうされるのですか?」

(Yさん)「そのエリアには近づかないようにしようかと思って・・・」

(私)「もしそのエリアがYさんのお住まいの地域だったらどうされますか?」

(Yさん)「・・・」

(私)「風評被害を起こしてはいけませんし、皆で正しく感染予防するのがベストだと思います」

Yさんのような不安が市民に広まりつつあるなか、政府は新型コロナ対策関連法の改正で、感染者が入院勧告に従わない場合は懲役や罰金といった刑罰を科す案を国会に提出しようとしています。

自分の意思で感染する方は誰もいませんし、不十分な予防策で感染してしまう方はいるかとは思いますが、そのような方でも場合によっては刑罰を科される可能性がある法令は、果たして憲法が定める人権規定に照らして合理性、妥当性があるでしょうか?

Yさんのような心理を踏まえ、私は良識の府である国会において全ての国会議員が、仮に自身や家族がそのような刑罰を科される立場に置かれた場合に是認できるかという観点で真摯に議論を交え、適切な結論が見いだされることを期待します。

厳しい選択

1月20日(水)、10時から開催された市議会全員協議会に出席しました。

福祉関連法制度の変更に伴う現場の運用体制拡充や公共施設の運営見直しなど4件の協議となりましたが、インパクトが大きかったのが、2022年(令和4年)3月に予定されていた茅ヶ崎「道の駅」が、コロナ禍による財政難等を踏まえ、2025年(令和7年)7月に開業延期とする方針が示されたことです。(今回で2回目の延期)

私も昨年9月の第3回定例会で、「道の駅」の準備状況について質問した際、市長からも「市内経済活性化の起爆剤として予定通り準備を進めたい」との答弁があったため驚くと同時に、今までご協力頂いた地元の皆さんや大きな期待を寄せられた市民の皆様に対し、申し訳ない気持ちで一杯となりました。

財政事情がそれだけ逼迫してきたとは言え、神奈川県と一体となり、ここまで投資を進めてきたからには、2025年の開業までその熱を冷まさないための仕掛けや候補地の暫定活用、コロナ禍による人々の生活様式の変化を踏まえたリ・マーケティングを実践することが必要と考えます。

午後は事務所にて市政相談。地元県議と一緒にまちづくりやゴミ処理問題など、様々なテーマで意見を交わしました。はやり、県も市と同じく財政難に喘いでおり、県・市連携して重複やムダの無い効率的な政策・事業を進める必要性を痛感しました。

夜は地元地域団体の会合へ。先日発生した県立里山公園内施設の火災で、団体が管理するお祭り用品等の備品類が焼失してしまい、コロナ禍で人が集まる園内イベントも開催が困難なことから、当面の間は活動休止に。

本当に残念至極です。ファンドを立ち上げて用具類を揃えるなどのアイデアもぶつけてみたいと思います。

コンパクトシティについて考える

1月18日(月)、市内に湘南キャンパスを構える文教大学の学生さんたちから、様々なテーマで政策提言を受ける発表会に参加しました。

例年議事堂で対面形式にて開催されてきましたが、今年はコロナ対策でオンライン形式に。社会教育、ゴミ問題、道の駅などについて、大変貴重な提言を頂きました。これからの市政に活かせるよう参考にしたいと思います。

私はこの発表会に臨む前段として、富山市が強力に推進する「コンパクトシティ」に関する書籍を読んでみました。

富山市は市長のリーダーシップのもと、回避困難な人口減少トレンドを“よりマイルド“なものにすべく、低床式鉄道(LRT)を基礎インフラとしたコンパクトシティ作りを、公民連携によって実現しています。

その構想が大変ユニークなので少しだけご紹介しておきますと、「水、人、データの流れ」を活用して新しい時代の富山市を創る、というものです。

「水」は昔から取り組んできた「神通川」の治水、「人」は「LRT」による新たな人の移動、そして「データ」は市内に張り巡らした「LoWaWAN」(IoTセンサーネットワーク)で収集される様々な情報を指します。

そして富山の「置き薬」から想像される「治療」を「未病」に進化させるヘルスケアも視野に入れた取り組みも模索するものです。

さて、私たちの茅ヶ崎も元々総面積約36㎢(藤沢市、平塚市の概ね半分)のコンパクトなまち。富山市の取り組みをヒントに、改めて魅力あるコンパクトシティづくりについて考えてみる価値がありそうです。

公と共のはざまで

1月13日(水)未明、地元の神奈川県立里山公園(茅ヶ崎市芹沢)内施設で火災が発生してから4日が経過。まだ被害額、火災原因ともに調査中の段階ですが、今回延焼した倉庫には、公園関連の様々なボランティア活動を行ってきた団体の大切な用具類が保管されていました。市民や子供たちのための各種イベント時などで活用していたものだけに、残念でなりません。

好意と奉仕の精神で続けられてきた市民活動(共)に対し、このような場合の自治体(公)支援はいかにあるべきか、団体の一員として公と共のあるべき関係も含め模索しつつ、復旧・再整備に向けて迅速に取り組みたいと思います。

☆里山公園ホームページ

県立茅ケ崎里山公園内の公園施設の火災発生について - 神奈川県ホームページ (https://www.pref.kanagawa.jp/docs/tu5/prs/r3339313.html)

行政の情報伝達をどうしたらよいか

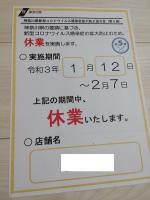

1月15日(金)、1都3県における緊急事態宣言から1週間が経過しました。今回最も経済的に影響を受けるのは、時短営業要請を受けた飲食店の皆さんです。

市内外の経営者の皆さんから多くのご質問やご相談を頂いており、電話やメール、或いは直接お店を訪問してご説明したりしています。(茅ヶ崎市の場合は、独自に1日1万円の協力金を支給する施策を発表)

県や市のホームページを見れば協力金の概略はわかるものの、細かな点は電話で確認が必要なケースもあり、また実際にはパソコンやスマホ操作が苦手な経営者の方も多く存在したりと、広報紙が届くまでは国や自治体からの情報発信がストレートに届きにくいのも事実です。

それでなくとも、普段から行政の発信情報は関心を持たれにくいという課題もあります。

国に「デジタル庁」が、そして全国自治体にもデジタル化推進部門が相次ぎ設置されようとしていますが、いまだ電話やFAXが世の中から無くならない現状などを参考に、デジタル媒体(HP、SNS等)とアナログ媒体(広報紙、公共掲示板、広報車等)のベストで抜け漏れの無いメディアミックス戦略を、行政として早急に構築する必要があります。(災害対策しかり)

その際忘れてならないことは、「情報の受け手である市民のニーズを正しく汲み取る」ということです。技術オリエンテッドな発想や一方通行的なスタンスで進めることのないよう、私も研究を重ねつつ市に提言を行って行きたいと思います。

自治体という枠を超えて

1月14日(木)、湘南地方は穏やかな冬晴れの一日となりました。

朝から市民相談に電話やメールで対応しつつ、来週20日に開催される市議会「全員協議会」(全議員が集合し、市と様々な案件について協議したり報告を受ける会議体で、必要の都度開催)資料の確認を行いました。

夕刻には、立憲民主党所属の近隣市県議・市議とのオンライン定期連絡会に参加。近隣市の行政・議会の情勢を知ることは、自治体の広域事業連携が進むなか大変重要ですが、意外と情報交換の機会が少ないのが実情です。

その意味では、オンラインで手軽に交流できるようになったという点は、コロナ禍の副産物とも言えるかも知れません。今後は各議会での一般質問テーマの共有や、分野別政策勉強会などもどんどんやろうということになりました。

我々自治体議員にも「新しい行動様式」が広まっています。

寒風の中を駆け巡る

少し寒さも和らぎましたが、市役所市議会ロビーから眺める富士山はすっかり冠雪状態です。大寒波によって雪害を被られた全国の皆様には、心からお見舞い申し上げます。

1月13日(水)は、午前中市議会広報広聴委員会が開催され登庁。

次号『市議会だより』掲載記事の最終確認や、最新のコロナ情勢や緊急事態宣言を踏まえた次年度『市議会報告会・意見交換会』の開催方針などについて話し合いを行いました。

感染症への対応と開かれた市議会を目指す取り組みの両立はなかなか困難なものがありますが、オンラインの活用など、その調和点を目指し、幅広に検討を重ねて行きます。

委員会終了後は、市民相談を受けていた市有地上の灌木・雑草除去作業の現地確認。概ね作業は順調に進んでいました。

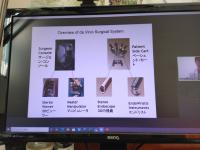

帰宅後は最新の医療技術(手術支援ロボット「ダビンチ」)に関するオンライン勉強会に参加。数億円もする先進機器でもあり、茅ヶ崎市立病院にはまだ導入されていませんが、県内医療機関でも徐々に普及が進んでいるようです。

このような最新の医療サービスについても情報収集を重ねながら、市立病院の厳しい経営状況をチェックして行きたいと思います。

地道に丁寧に取り組む

1月12日(火)は関東地方も厳しい寒波が押し寄せました。降雪予報も出るなか、朝から地元小学校の登校見守り活動からスタート。

その後すぐに、地元市民の方からご要望頂いていた地域の将来とまちづくりに関する意見交換に出向きました。

帰宅すると別の市民の方から道路補修と除草に関するご相談を電話で頂いたため、即バイクにて現地確認へ。色々とお話しを伺い、スマホで撮影してそのまま登庁。担当課への情報連携を終え、財政と公共施設運営に関する担当課打合せ、会派内ミーティングと続き、夜帰宅しました。

本ホームページでも、道路などのインフラ整備の課題などについて幾度も取り上げてきましたが、コロナ禍も相俟って茅ヶ崎市の財政は厳しさと混迷を増す一方。来月からスタートする第1回市議会定例会に向けて悩ましいテーマが目白押しの状態ですが、叡智を結集し、一つひとつ地道に最適解を探って行きたいと思います。

「金が無ければ知恵を出せ。知恵が出なければ汗をかけ」必ず道は開けると信じて努力します。