藤本けいすけの「日日是好日」

クリエイティブな子供たち

3月26日(金)、地元の地区コミュニティセンターで開催されている小学生たちのポスター作品展示会を見学してきました。

学校の総合学習の一環として地域で大切に保存・公開されている歴史的家屋(江戸時代に建築、民族資料館として市が管理)を訪ね、その素晴らしさや価値を自分たちの言葉で表現、PRするものです。

この試みは、歴史や文化、伝統技術の学習を深めるだけでなく、学んだことをどのように外に発信し伝えて行くかという、非常に大切な能力をも身に付けるという点で、実に有意義だと思います。

子供たちの作品を見ていると、大人の目線では気付かないであろう家屋の「価値」や失ってしまったみずみずしい「感性」がしっかり伝わってきて、ワイワイガヤガヤ、目を輝かせながら創作したであろう光景を想像するに、感動で胸が熱くなってきました。

頑張れ子供たち!

皆さまも是非機会があればご観覧ください。

☆小出地区コミュニティセンター

http://koidecommunity.web.fc2.com/

☆茅ヶ崎市民族資料館

民俗資料館(旧和田家住宅・旧三橋家住宅)|茅ヶ崎市 (https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/bunka_rekishi/bunkashiryokan/1005688.html)

地価は地域力のバロメータ

3月23日、国土交通省による本年1月1日時点の全国公示地価が公表されましたが、コロナ禍による景気停滞や経済低迷によって企業投資の抑制や家計の減収傾向が続き、全国的に地価は下落傾向にあります。

一方茅ヶ崎市はどのような状況かと調べてみますと、湘南主要エリアも軒並み下落傾向にあるなか、住宅地では「プラス」、商業地では「維持」という堅調ぶりで、最近の市内人口流入微増トレンドや不動産市場の活況とデータ的にはぴったり符合します。

これは、海から近く都心に通うのに便利な立地(リモートワークニーズ)と、自転車で移動しやすいコンパクトで平坦な地勢も味方していると言えそうです。

3月に開催された市議会定例会の次年度予算案には、私がかねて一般質問等で提言を続けてきた企業本社・サテライトオフィス誘致に関する助成事業費が計上されましたが、定住・関係人口の増加も期待可能であり、このような地価の動きに連動したタイムリーな良策として高く評価するものです。

地価が上がれば不動産としての取得価格も当然上昇しますので、新たに家屋を手に入れる方々には一見うまみが無いように感じますが、一旦自己資産化すれば将来の転売益なども期待できますし、自治体にとってみれば市税収入の約4割を占める安定的な「固定資産税」が期待され、長期的には付加価値の高いまちづくりに寄与すると考えます。

さて、茅ヶ崎市の地価がこの先どう推移するのか。茅ヶ崎の新しい魅力発見という視点を持ちながら注目して行きたいと思います。

☆国土交通省の公示地価データ

標準地・基準地検索システム~国土交通省地価公示・都道府県地価調査~ <検索地域選択(都道府県)> (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)

学校を地域社会のオアシスに

桜の花も咲き誇り、卒業・進学シーズンとなりました。春は出会いと別れの季節。地元小学校の登校見守り活動でも、多くの卒業生を送りました。

さて、今回の市議会第1回定例会には注目すべき議案が上程。それは、市立小中学校に教職員、地域住民、保護者代表からなる「学校運営協議会」を設置するための関連条例改正案で、来年度以降各校で順次活動がスタートします。

特色は、協議会とは言え、単なる校長の諮問機関ではなく、学校の運営全般に関する基本的な事項を「決定」する合議機関として位置づけられたことであり、その役割は非常に大きいと言えます。

福祉にせよ教育にせよ、今や地域の関与無しには行政だけでは到底カバーし仕切れないほど変化に富んだ社会になったことが背景にあります。

もちろん、最終的な学校運営の責任は行政にあることを押さえつつも、地域で力を合せ、学校を「地域社会のオアシス」にして行くことが私の夢でもあります。

☆「学校運営協議会」に関する政策検討内容

学校運営協議会制度(コミュニティ・スクール)の導入について|茅ヶ崎市 (https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/shiseijyoho/1009447/1042010.html)

人事異動の季節

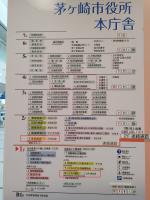

4月1日は、茅ヶ崎市でも部長級から担当者まで一年で最も大規模な人事異動が行われます。

官民を問わず、あらゆる組織においては人事異動による新陳代謝と人材登用・育成、そして時代の流れにマッチした仕事への対応が必要とされますが、公務員の人事について、議員になって感じた大きな課題があります。それは、極端なジェネラリスト育成型の人事システムになっているという点です。

確かに公務員、とりわけ市民生活全般に関与する自治体職員の所管業務範囲は広汎多岐にわたるため、4~5年スパンで配置換えを行い、様々な分野の業務経験を積ませるという基本方針は理解できますが、現状のままでは、少子高齢化への対応や生活困窮対策など、特に福祉分野を中心に複合的な法制度を運用したり、専門的な資格やスキルを必要とする業務には職員配置が困難となり、結果的には単年度雇用を原則とする「会計年度任用職員」によってカバーせざるを得ず、正規職員の長期配置とスペシャリスト育成は難しいということになってしまいます。

民間企業では、市場や顧客のニーズに応じ、特に成長分野では適性や希望を踏まえたうえで特定部門に継続的に配置してスペシャリストを養成したり、同一部門内で昇進を図ったりする試みがなされており、そろそろ自治体職員の人事システムにおいても、そのような取り組みを研究・実践すべき時が来たのではないかと考えています。

☆茅ヶ崎市の人事異動情報(2021年4月1日分)

令和3年3月19日発表 2021年4月1日付け人事異動の概要|茅ヶ崎市 (https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/koho/1030702/1002784/1042575.html)

2021年・第1回定例会を終えて

3月23日(火)、茅ヶ崎市議会定例会が閉会となりました。

今回の定例会では、今までの公共施設整備やその維持にかかる経費の積み上げ、さらにはコロナ禍による税収減や感染症対策費用の増大などが重なって、かつてない厳しい財政状況のもと、市民の暮らしと命を守るための次年度予算案をどのように評価するのかが最大のポイントでした。

私が所属する会派「市民自治の会」では、市が民有地の買収を巡って売主である市民に損害賠償請求の訴訟を提起する議案には反対しましたが、様々な質疑を経て結果的には次年度予算案を含む全ての議案について賛成しました(会派中の一議員は予算案及び複数議案に反対)。

最終日の議案採決前に、各会派代表者が議案の賛否に関する態度表明(「討論」と呼びます)を行いますが、今回は私にて以下の事項について討論しました。

① 会計年度任用職員の処遇や職場環境等の向上

② 地域コミュニティに対する補助金の在り方是正

③ スピード感ある積極的な企業誘致施策の実行

④ 市民の自主的・自発的学習活動へのフォローアップ

⑤ 市立病院経営形態見直しにおける民意の積極的な反映

⑥ 公共施設の指定管理における諸課題の解決

⑦ 新型コロナワクチン接種に関する十分かつタイムリーな情報提供

定例会は閉会となりましたが、今後は可決した予算や条例の執行を議会として厳しくチェックし、必要な是正を求めて行く責任が発生します。気を引き締めて日々の活動に繋げて行きたいと思います。(次回議員活動レポートVol.8は5月1日発行予定です)

☆最終日の討論模様はこちら

動画管理システム|管理者ページ (http://fast01.hotstreaming.info/chigasaki-city/78211110/contents/play.php?fileid=movie02)

法令とモラルのはざまで

先日、ご自宅敷地に隣接する民間駐車場についてのご相談を受けました。

内容は、「入口に“前向き駐車”と注意書きが掲示してあるのに守らない利用者がいて、排気ガスが自宅壁面に掛かって困っている。市から管理会社に注意して欲しい」というものです。

確かに排気ガスだけでなく、停め方によっては排気音やライトも隣家にとって迷惑となるケースもあり、ルールを守らない利用者の存在は困ったものです。

駐車場の関連法令としては「駐車場法」や「茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続き及び基準に関する条例」などがありますが、いずれも駐車場の作りや設置者の一般的な管理義務について規定してはいるものの、いわゆる「前向き駐車」または「後ろ向き駐車」などの細かいルールをどうするかまでは決められておらず、結局は管理者の自主的な啓発指導や利用者のモラルに頼るしかないのが現実です。

また、何でもかんでも法令で規制することは、かえって日常生活や経済活動を窮屈にし、逆にモラル崩壊などを助長してしまう可能性もあります。

振り返れば、2年間でお受けした市民相談のうち、ざっくりですが3分の1くらいが、今回のような「法令とモラルのはざま」にある、いわゆる「民民事案」(基本的には市民同士の話し合いで解決すべき事案)となっています。

市民の皆さんからのご相談は多種多様。ベストな解決のお手伝いができるよう、これからも行政法や民法、市条例などの勉強を重ねてゆきたいと思います。

☆茅ヶ崎市が定める条例や規則について

茅ヶ崎市例規集|茅ヶ崎市 (https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/jyorei/1009726.html)

医療制度について考える

3月20日(金)、市民の方から後期高齢者医療制度のうち、今見直しで話題になっている個人負担割合の適否についてご相談がありました。

現状では『市町村民税』の課税所得に応じて1割負担または3割負担となっていますが(一部例外規定あり)、課税所得を同世帯の夫婦合算で算定するのか、それともどちらか一方で算定するのかなど、詳しくパンフレットや資料を読み込まないと判りにくい部分があったりと、結構市役所にも問い合わせや照会が寄せられているようです。

2025年には全ての「団塊世代」が75歳以上となり、後期高齢者医療制度も飽和点を迎えますが、市役所への来訪やデジタル情報へのアクセス機会の有無なども人によって千差万別であり、よりわかりやすく丁寧な周知手法が必要だと痛感しました。

☆茅ヶ崎市後期高齢者医療制度の概要

後期高齢者医療制度について|茅ヶ崎市 (https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/otoshiyori/1004155/1004251.html)

インクルーシブってナニ??

3月18日(木)、市議会全議員説明会、担当課打合せに引き続き、所属会派「市民自治の会」で「インクルーシブ公園」について勉強会を開催しました。

「インクルーシブ」とは「仲間はずれにしない」「みんなで一緒に」という意味で概ね良いかと思いますが、最近では「インクルーシブ教育」など日常生活の様々な分野で使われる言葉になりました。

講師を担当頂いた事業者さまから、全国の「インクルーシブ公園」や遊具の動向などについてご紹介頂きましたが、最も印象に残ったことは、公園や遊具が障害の有無などを超えて、全ての利用者が楽しみかつそれぞれに必要な成長の機会を提供できるものでなければならないという提言でした。

安全面に過度に配慮しすぎ、「あれはしてはいけない」「これはしてはいけない」看板が乱立する公園が目立ちますが、それではそもそも公園を開設した意味がないということになりかねません。思えば子供の頃、障がいのある子も無い子も、年齢や体格などに関係なく山の中や公園の木によじ登って一緒に遊んでいました。あれこそが「インクルーシブ」そのものだったのではないでしょうか。

都会化された街並みと社会だからこそ、改めて「インクルーシブ」の重要性が提唱されるようになったのではないかと思います。

茅ヶ崎市は湘南エリアでも市民一人当たりの公園面積が少ない自治体となっていますが、面積や数という「量」だけでなく、「インクルーシブ」の要素をきちんと盛り込んだ「質」の向上に着眼し、子供から大人まで楽しく憩える場としての公園を増やして行きたいものです。

☆茅ヶ崎市の公園マップ

ちがさき公園マップ|茅ヶ崎市 (https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kouen/1006491/1006499.html)

ゴミの問題などなど

3月17日(水)、市議会定例会では環境厚生常任委員会と総務委員会が開催され、それぞれ自宅からオンライン、市役所にて傍聴しました。(写真はオンライン中継模様)

環境厚生委員会では、ゴミの減量化、回収処理の一部有料化に関する条例改正も審議され、不法投棄ゴミの投棄者を特定するための措置や料金の妥当性を巡って突っ込んだ質疑が交わされ、一部反対の意見表明もなされました。(賛成多数)

ゴミの問題は14日の記事でも取り上げましたが、日常の市民生活に関する身近なテーマながら、単純に収集の方法論やコストの妥当性、マナーの問題に止めることなく、資源循環型社会の構築や健全な地域コミュニティの形成などの観点も含めた議論が必要と考えます。

総務常任委員会では、市内に設置されたコミュニティセンターの「指定管理者」選定議案も審議され、市の認定コミュニティである「まちぢから協議会」などに委ねることについて、任意団体である協議会等を選定することの妥当性や、災害発生時の管理責任等が不明確であるとの指摘があり、一部反対の意見表明もなされました。(賛成多数)

「指定管理者」制度は、公共施設の管理運営に関する「公民連携」手法の一つとして全国の自治体で広く採用されているものですが、私自身も大型台風や地震と言った大規模災害時などに、任意団体である指定管理者による的確な判断対処が可能か、或いは万一人的被害が発生した場合に、その責任の所在は自治体、指定管理者のいずれが最終的に負うのかなどについて整理すべき課題が多いと考え、今後詳しく検証、研究を進める方針です。(昨今の台風災害などでの対応について、自治体と指定管理者が交わす協定書の規定が不明確という問題がクローズアップされています)

☆まちぢから協議会について

茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会 (https://c-machi.sakura.ne.jp/wp/)

予算審査の盲点

3月16日(火)、市議会・都市経済常任委員会出席と文化教育常任委員会傍聴のため朝から市役所に詰めました。

文化教育常任委員会では通常議案のほか、市内の新小学1年生に長年市が無償配布してきた黄色の帽子(交通安全対策)を、新年度から保護者負担にする件につき、今後も無償配布を続けるよう要望する市民からの陳情審査が行われました。

審査では様々な議論や質疑が交わされ、結果的に不採択となりましたが、実は今回の陳情は議会での予算審査の在り方に貴重な一石を投じるものでもありました。

というのも、自治体の予算編成と提出は地方自治法によって首長(ex茅ヶ崎市長)の専権事項とされ、議会は予算案を可決または否決或いは修正可決(増額or減額)しかできないこととなっていますが、例えば従来予算化されてきたある事業費が次年度予算案で全額カットされた場合、膨大な数の執行事業が存在するなか、ややもするとその欠落をうっかり見過ごしてしまう可能性がゼロとは言えないからです。(予算審査では、計上された事業費の「適否」に意識が向きがち)

そのようなリスクを無くすためには、次年度予算審議の際だけでなく、普段から議員一人一人が全ての事業に目配せし、市民の皆様の評価や課題をしっかり把握しておくことが必要となります。

この点に留意し、今後も適正な予算審査に努めたいと思います。

☆地方自治法における予算と議会の権限(参考情報)

https://www.city.yokohama.lg.jp/shikai/gikaikyoku/journal.files/0130_20190313.pdf

自治会の存在

3月14日(日)、市民の方からゴミ置き場(ゴミ収集BOX)の設置についてご相談を頂きました。

茅ヶ崎市では来年4月より一部ゴミ(燃えるゴミ)が有料化されますが、その集積場所や管理などを巡って様々な問題やトラブルが発生しています。

ゴミの集積場所については、市と各自治会で協議のうえ決定、管理を行っていますが、人口増加に伴って今や自治会加入率も70%台に落ち込み、加入している市民と加入していない市民との

意識のずれや協力関係の低下などが大きな課題となっています。

今回のケースは、レアではありますが自治会が無い地区でのご相談で、ゴミ収集BOXの設置場所選定や管理方法を巡ってさらに複雑な状況となっています。

図らずも、ゴミ置き場の問題から「自治会」という地域コミュニティの存在意義や在り方を学び直す機会となり、市の担当課に確認し、ベストな解決策を探りたいと思います。

☆茅ヶ崎市の自治会の現況等について

自治会について|茅ヶ崎市 (https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/shiminsanka/jichikai/1007848.html)

行政としての支援・相談機能はどうあるべきか

3月12日(金)、茅ヶ崎市議会・予算特別委員会が終了しました。

市をあげて新型コロナウィルス感染症対策に取り組んでいる最中でもあり、極力効率的な審議を目指して進行されましたが、従来に無い厳しい財政事情での予算審査ということから、結果的には昨年同様の審議時間を要しました。

予算案全体に関する総括質疑において、私は市で働く多数の会計年度任用職員(年度単位の任用職員)の処遇やスキル・モチベーション維持・向上の取り組みをどうするかについて問いました。(2020年度からスタートした新たな雇用形態で、全国地方公務員の約3分の1が会計年度任用職員です)

というのも、コロナ禍における市民向けの各種支援・相談業務の多くを、この会計年度任用職員の皆さんが専門的な知見や資格を活かして担っていますが(いわゆるエッセンシャルワーカー的な業務を含む)、心身面で負荷がかかりやすい厳しい職務でありながらも、正規職員とは賃金や処遇にかなりの差異があり、かつ不安定な雇用条件の下で頑張っておられる現実があるからです。

正規職員だけでなく、会計年度任用職員の皆様が活き活き働ける職場であってこその市政運営であり、今後は市の支援・相談業務のワンストップ化や会計年度任用職員の正規職員登用、正規職員の支援・相談業務への配置増などについて政策研究・提言を行って行きたいと思います。

予算審査3日目を終えて

3月10日(水)、2021年度予算審査3日目となり、「消防費」「教育費」などの審査を行いました。

消防費については、コロナ禍で救急隊員など消防職員にも過大なストレスや心理的負荷がかかり、メンタルケアの必要性や様々なハラスメントが生じ易い傾向にあることから、それらへの対策などについて質問したほか、来年4月に予定されている茅ヶ崎市、寒川町両消防本部の統合への準備状況についても確認しました。(まだまだ市民、町民への認知度が低い)

次に教育費については、児童・生徒の導尿介助などを担当する学校看護介助員(看護師)の配置基準や図書館の図書購入費など、コロナ禍の最中だからこそ手厚い予算措置が必要な費目について詳細に質問しました。

11日(木)の休会日(研究日)を経て、12日(金)はいよいよ予算審査最終日。病院や健康保険などの特別会計審査と市長を始めとする幹部への総括質疑を行います。

皆さまも是非インターネット中継(リアル、録画)で質疑模様をご覧ください。(同じく予算委員を務める所属会派代表の小磯妙子議員と)

☆茅ヶ崎市議会会議中継コーナーはこちら

茅ヶ崎市議会 映像配信 (https://chigasaki-city.stream.jfit.co.jp/)

議会での予算審査はどうあるべきか

3月9日(火)は、茅ヶ崎市議会定例会・予算委員会2日目でした。予算委員会は、次年度の市の予算案を審査する大変重要な会議で、延べ4日間にわたり11名の委員によって集中的に審査します。

予算の性質に基づき、「歳入」(収入)、「歳出」(支出~「総務費」「民生費」「衛生費」「労働費」・・・)と大枠で区切って議員から市に対し様々な質問を行い、予算の妥当性や疑問点の解明を行います。

私は、単にその予算額や事業内容の妥当性だけでなく、そもそも何故その事業が必要か、どんな成果を目指しているか、経費の算定方法は合理的か、市民にとって緊急性・必要性・納得性はあるかなどの観点に加え、「予算を組んだ担当者の信念や思いがどれだけ込められているか」という点も重視しています。なぜなら、「確固たる信念や思い」が織り込まれていない事業は決して成功しないということを、長い会社員経験から身をもって学んだからです。

予算委員会も残り2日。全力投入で臨みます

☆予算委員会のネット視聴はこちらから

茅ヶ崎市議会 映像配信 (https://chigasaki-city.stream.jfit.co.jp/)

現場に立ち、先入観を捨てるべし

3月6日(土)、地元の皆さんからご相談を受けていた市道整備、事業用地開発などの件で状況説明を行うべく、現地へ歩いて訪ねました。

市道と言えば、市内の総延長は約700kmと以前このコーナーでもご紹介しましたが、皆さんもきっとアスファルト舗装の道路をイメージされるかと思います。

しかし、今回の対象市道はご覧の通り、山中にある遊歩道チックな道で、それでもちゃんと市の道路台帳に登録されています。

一見ハイカーだけが利用しているのかと思いきや、小さなお子さんの手を引いてお母さん方が保育園の送迎などで通行されているそうで、災害時には地元の皆さんが高台への避難するルートにもなるそうです。(現状は路面が荒れて整備が必要な状態)

何事も「先入観」を持たず、先ずは現場に立って市民(生活者)ニーズをしっかり把握することが大切と、改めて学びました。

働くということ

3月5日(金)、第1回茅ヶ崎市議会定例会も先議案件(急ぎ優先審議すべき議案)と市長の施政方針や予算案などに対する代表者質疑が終了し、いよいよ次週は2021年度予算案の審議に移ります。

先議案件では、市が市民との土地取引に関して問題が発生したため、市民を相手に民事訴訟を提起するという議案、及び訴状に使用する証紙代を計上する補正予算案も提出されましたが、様々精査の結果、私ども会派としては採決で反対の立場を取りました。(結果は賛成多数で可決、詳細は別途本HP等でご説明します)

次年度予算案では、コロナ禍等によるかつてない厳しい財政事情下とは言え、「市民の命と暮らしを守る」ための考慮が十分なされているか、という視点での審議を尽くすほか、個人的には全体の約3分の1を占めると言われる非正規公務員の処遇についてもスポットライトを当てたいと考えています。

会社員時代には人材派遣や人材紹介事業の責任者として仕事をした経験もあり、いわゆる非正規雇用形態の功罪についてはそれなにり理解しているつもりではありますが、これからの自治体の命運を左右するのは何と言ってもその職責を担う職員の皆さんでもあることは間違いありません。

私は、全ての職員が希望に燃え意欲溢れる活躍ができない自治体の未来は暗く、市民の幸福度向上は望むべくも無いと考えます。

中でも大きな問題点は、地自体の非正規職員(会計年度任用職員と言います)の大半が、コロナ禍にあっても教育や福祉などの最前線で頑張る専門職や資格職(各種相談員、支援員など)の方々であり、しかもその多くを女性が占めるという構造です。

皆さまも国や県の機関、市役所に出向かれた際、または職員と対面対話の機会があった際は、そのような現状下で奮闘している多くの職員の存在についても是非ご関心を持って頂きたいと思います。

2021年第1回市議会定例会スタート

3月1日(月)、茅ヶ崎市議会定例会がスタートしました。

定例会では来年度予算案と関連条例なども審議されますが、コロナ禍で従来にない変則予算案となっており、どこにどれだけの予算が盛り込まれているかという視点だけでなく、厳しい財政事情によって「市民の命や暮らしを守るために必要な予算の抜け漏れが無いか」という視点がより大切となります。

今回の定例会で、4年任期の議員活動もちょうど折り返しを迎えることになりますが、2年間の反省と今後の取り組みについては、「活動レポートVol.8」(5月1日発行)でご報告させて頂く予定です。

定例会の模様はインターネット中継でも傍聴頂けますので、是非ご覧ください。

☆茅ヶ崎市議会ホームページ(会議開催案内)

会議開催情報(傍聴のご案内)|茅ヶ崎市 (https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/gikai/1035474/index.html)

今こそ居場所づくりが大切

2月27日(土)、地元市民団体主催の「地域の居場所づくり交流会」(オンライン)に参加しました。

今、コロナ禍によって市民間の交流や触れ合いの機会が減少していると言われていますが、子供から大人まで年齢を問わず「居場所づくり」の必要性がより大きくなっています。特に障がいを持つ方々や子育て中の親などの孤立化問題もクローズアップされています。

思えば私が子供の頃は、お家の縁側や商店の軒先、駄菓子屋やお寺の境内、学校の校庭、病院の待合室、漁港、田んぼのあぜ道などなど、地域にはたくさんの居場所が存在していましたが、思えば今そのような「場」が極端に少なくなっいるような気がします。いや、物理的にはそのような「場」は今も存在するものの、人々がさりげなく集い触れ合うような雰囲気ではなくなった、と言った方が正確かも知れません。

その要因としては、核家族化の進展で家族ぐるみでお付き合いする機会が減ったことや、商業施設の大規模化、学校を始めとする地域施設管理の厳格化(セキュリティ強化、立ち入りにくい

雰囲気)などが考えられます。

交流会では、BOOKカフェや空き家を活用した居場所作りなどの事例発表、ワークショップ(小人数での意見交換)など、オンラインならではの手法を駆使したメニューが用意され、大変勉強になりました。

私が主宰する空手道場も、子供から高齢者まで世代を超えた交流の場でもあり、空手の稽古だけでなく地域における「人間交差点」としての役割をもっと拡大できるよう、色々考えてみたいと思っています。

グリーンリサイクルの現場

2月25日(金)、同僚議員の紹介で市内にあるグリーンサイクル事業者のM社さんを訪ね、施設見学させて頂きました。

一般家庭の庭や公園、街路樹などなど、都会でも驚くほどの剪定枝(せんていし)などが発生しています。従来は焼却場で焼却処分するなどが一般的でしたが、M社さんでは専用の破砕処理施設(数億円規模)によって枝や幹を粉々に砕き、小さなウッドチップや粉末状に加工(写真はイメージです)。

それらを畑の腐葉土材として提供したり、現在敷地内に建設中の発電設備で燃料として活用したり(いわゆるバイオマス発電)する先進的な事業に取り組んでおられます。

茅ヶ崎市でも、本年4月から剪定枝のリサイクル収集・活用事業がスタート。M社さんのような地元企業の存在を、もっと市民の皆さんに広く知って頂きたいと思った次第です。

コロナ対応の現場ニーズを探る

2月24日(水)、事業所を中心にコロナ対応の現状を調べるべく市内を廻りました。3月1日からスタートする市議会第1回定例会の議案審議の参考とするためです。

まずはコロナウィルスワクチン接種についてクリニックを訪問。Aクリニックさんはワクチン接種事業にご対応頂ける予定とのことですが、患者への聞き取りを行った結果、9割程度の方が接種を希望されており、信頼感・安心感をベースにした地元「かかりつけ医」での接種ニーズは高いことが窺えます(逆に言えば「かかりつけ医」を持たない方の判断は未知数?)。とにかく、ワクチンの安全性や信頼性に関するタイムリーな情報提供を切望されていました。

次に訪問した先は防災関連事業を営まれるB社さん。感染症対策を踏まえた場合、現状の避難所では災害時の収容キャパが明らかに不足し、公的施設の避難所追加指定や自宅避難シフトに向けた環境構築支援策や啓発活動が必要と力説されていました。

次は緊急事態宣言期間中に時短営業を継続されている飲食店のCさんです。ランチタイムを含めほとんどお客さんは来なくなったそうで、今後営業を続けるかどうか見極めをしている段階とのこと。県・市による時短営業協力金の申請についても、パソコンやスマホが無いため詳しい情報がわからず、知り合いの税理士さんに頼りながら申請に必要な書類などを何とか揃えているところだそうです。やはり、デジタル情報中心の広報体制について限界を感じるとともに、行政書士会等との連携推進策なども一考の余地ありと感じました。(Cさんから頂いた市の協力金支給要件に関する課題については、担当課に検討要請済み)

次はD保育所さんです。コロナ禍で在宅勤務等の機会が増えたことにより、一時預かり保育のニーズが増えたそうですが、園児同士の密を避けるための工夫などにかなりの労力を取られ、保育士の皆さんにしわ寄せが行っていることを懸念されていました。この点の課題解決も、コロナ禍が長期間に及ぶことが想定される現状では、行政主導の新たな対策が急がれます。

最後は高齢者へのデイケアサービスを提供されるE事業所さん。責任者の方からは、コロナウィルスワクチン接種について、医療系サービス従事者は優先されるが、介護系サービス従事者は優先されない点が問題とのご認識でした。一旦クラスターが発生した場合、利用者は元より職員・家族への影響も甚大。昨日の投稿記事でもご紹介したこの問題は、政府のワクチン政策に関する一つの盲点とも言えます。

これからも時間を見て、様々な事業者の皆さんに対し、オンラインや電話も含めて聞き取りを続け、国、県、市に対し必要な提言を重ねて行きたいと思います。