藤本けいすけの「日日是好日」

2020東京オリンピック・パラリンピックは早期に中止の判断を

残念ながらコロナ禍の拡大が止みません。ワクチン接種も世界の中で日本は立ち遅れ、我が茅ヶ崎市でも予約方法が直前に変更周知されるなど大きな混乱が広がりつつあります。

飲食店に対する「まん延防止措置」上の酒類提供禁止は法律違反の疑いが濃いと先の記事で指摘しましたが、市内では明確な意

思を持って酒類提供を続けるお店が出ています。

日本は東日本大震災からの復興シンボルとして「2020東京オリ・パラ」の準備を営々と続けてきましたが、直近の国内世論調査では約8割の声が延期または中止となっています。

コロナ禍で、日本だけでなく世界中の人々=地球号の住人が生活や経済の再生を目指して必死に頑張っている最中のオリンピック・パラリンピックに、一体どれだけの賛同が寄せられ、どのような感動が生まれるのでしょうか・・?

その日に向けて黙々とトレーニングに打ち込んできたアスリートたちや、平和のスポーツ祭典を楽しみにしていた人々の気持ちを考えると心が痛みますが、今私たちは「4年に一度」ではなく『100年に一度』のコロナ禍という大難局に立ち向かっている最中であること、そして大規模イベントの開催によって「新たなパンデミック」を作り出してはならないという命題のもと、政府がリードして勇気ある「中止」の決断を求めます。タイミングはまさに今です。

その決断は必ずや世界から、そして後世の歴史においても正しい評価を受けるものと確信しています。

☆東京オリパラに関する世論調査(一例)

世論調査|報道ステーション|テレビ朝日 (tv-asahi.co.jp)

2021年第1回臨時会を終えて

5月12日(水)~14日(金)にかけて開催された市議会臨時会が閉会しました。

今回は2021年度補正予算や議会内規則の改正などについて審議されたほか、議長、副議長や各常任委員会委員長などの選出が行われました。

議長には加藤大嗣議員、副議長には岩田はるみ議員が所信表明と選挙を経て選出され、私は引き続き都市経済常任委員会と広報広聴委員会に所属することとなりました。

市議会内には政治家としての理念や政策、所属政党などを同じくする「会派」という議員グループが存在し、そのグループをベースに各議員の所属委員会や各審議会などに参加する議員が選考されます。

議員の任期も残り2年の折り返しを迎えましたが、5月より新会派「ちがさき立憲クラブ」を結成し、初心に立ち返って市民に寄り添った議員活動を続けて行きたいと思いますので、引き続きのご支援・ご声援をお願い致します。

なお、私の議員レポートでも継続して募集していますが、次回市議会議員選挙(2023年4月執行予定)に挑戦する市民を探しています。

希望する所属政党や年齢などは問いませんので、「市民のための市政実現」に向けて志を同じく「考動」頂ける方は是非ご連絡ください。市議会の仕組みや議員活動の内容、選挙に向けた準備などについて詳しくご説明致します。

☆茅ヶ崎市議会議員の情報

市議会の各種名簿|茅ヶ崎市 (https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/.../meibo/index.html)

まん延防止等重点措置は違法の疑い

5月8日(土)、神奈川県はまん延防止等重点措置で対象地域を茅ヶ崎市等に拡大しました(5/12~31)。

そのうち飲食店への「要請」内容については、営業時間の短縮に加え「酒類」の提供が終日禁止とされていますが、ここには大きな問題があります。それは、居酒屋等の飲食店においては、「酒類」の提供ができなければ事実上「休業」せざるを得ないケースが多発すると思われますが、憲法でも保障された「営業の自由」の制限を「特措法」(法律)ではなく「厚生労働省」の「告示」改正で実施するものであり、このことが法律の委任範囲を超えた不当な規制に当たるのではないか、という点です。

そもそも、「酒類」はダメで「ソフトドリンク(ノンアルコール飲料含む)」ならコロナ対策としてOKというロジックも、科学的、客観的な説明が不十分であり、「エビデンス」(証拠)に基づく行政執行の原則を逸脱するものと言わざるを得ません。実際に市内の飲食店にヒアリングしてみたところ、今回は大半が「休業」を選択されることがわかりました。

「協力金」が支給されるとはいえ、コロナ禍を巡ってこのような脱法的な行為を看過することはできないため、所属政党を通じて国に対し強く是正を求めたいと思います。

☆神奈川県発表

特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針 - 神奈川県ホームページ (https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j8g/covid19/jiltushihoushin.html)

☆まん延防止措置に関する法令解説

【法令情報】『まん延防止等重点措置』根拠条文の紹介~新型インフルエンザ等対策特別措置法及び同施行令 令和3年2月改正~ | ぎょうせいオンライン 地方自治の総合サイト (https://shop.gyosei.jp/online/archives/cat01/0000036749)

☆酒類提供禁止に関する批評

まん延防止で酒類提供停止「告示改正は違法の疑いがある」京大・曽我部教授(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース

https://news.yahoo.co.jp/articles/bebb6cc4f6fd50e5ed54352666918ddead7e0ab4

☆酒類提供を禁止する厚生労働省告示

Taro-★【案文】新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のために必要な措置及び同感染症の感染の防止のために必要な措置の一部を改正する件 (https://www.mhlw.go.jp/hourei//doc/hourei/H210423G0030.pdf)

茅ヶ崎市立病院在り方検討委員会模様②

5月6日(木)に市役所庁舎で開催されました「茅ヶ崎市立病院在り方検討委員会(第3回)」を傍聴しました。

今回は前回までの振り返りと、今後検討を具体化する経営形態ごとの特徴や全国先行事例の紹介などが主な議題でした。

茅ヶ崎市では、新たな経営形態を採用する場合の候補として、「地方公営企業法全部適用」「地方独立行政法人」「指定管理者」のうちのいずれかを想定していますが、それぞれメリット・デメリットが混在するため、慎重な検討が必等となります。

委員会では出席委員から、「収支分析の甘さ」や、そもそも地域において「市民から選ばれる病院になっているのか」などの厳しい意見も寄せられました。

また経営改善のポイントとして「委託費」の見直しや、医療ニーズにより柔軟に対応可能な職員の人事任用制度の採用などがあげられ、今後より深い議論が交わされて行きます。

傍聴して私が思ったことは、「どの経営形態がベストか」という議論ありきではなく、①茅ヶ崎市立病院が地域医療圏の中で果たすべき役割と市民を含む利用者の真の期待値は何か、②近隣大規模病院の存在や多数の地元診療所との連携を前提に、どのようにして付加価値の高いポジショニングを取るか、の2点を発射台として、ベストな経営形態を模索することが重要だということです。(場合によっては段階的な経営形態変更も必要)

第4回検討委員会は5月27日(木)14:00~市庁舎で開催予定です。新型コロナウィルス感染症拡大の情勢ではありますが、市民の皆様にももっともっと大きな関心を持って頂けることを願う次第です。

「子どもの日」に人口問題を考える

5月5日の子供の日に合わせ、総務省が子供の人口推計を発表しました。(掲載図表は総務省ホームページから引用)

この発表によりますと、15歳未満の子供の数は昨年より約19万人減って1,493万人と40年連続の減少で、全人口に占める割合も過去最低の11.9%になったということです。つまり、街なかでみかける人のうち子どもはわずか10人に1人程度といった感じになります。

一方65歳以上の高齢者の割合は28.9%ですので、だいたい3人に一人が高齢者といった計算です。(「高齢者」の定義は実は曖昧です)このことは、エリアによって異なるとは思いますが、私たちの生活実感とほぼ合っているのではないでしょうか。

総人口も減少トレンドとなり、「人口減少」や「少子高齢化」現象が昨今大きな社会問題としてクローズアップされ、自治体でもその対策に躍起になっていますが、肝心なことは、この減少を冷静かつ客観的に捉え、「人口減少」や「少子高齢化」に上手に向き合う策は何か、ということを国民全員が真剣に考えることだと思います。

戦後の経済成長とともに日本の人口は急増しましたが、経済成長に伴う人生観・家族観・価値観の変化や様々な社会問題の発生で、私たちは一定の時間をかけて現在の人口トレンドに直面したわけです。(残念ながら途中での軌道修正は叶いませんでした)

ここでこれから是非考えなくてはならないのは次の4点だと考えます。

①長寿化に伴う健康寿命の延伸(医療費等社会的コストの抑制)

②「高齢者」定義の見直しによる熟練労働人口の確保(AI等も活用)

③出産・育児を阻む社会的要因の除去(介護、育児ケア体制の拡充)

④経済成長至上主義の見直し(人口規模・構成に見合った暮らし方変革)

上記①~④はそれぞれが密接に繋がったテーマであり、一体的な打ち手が必要です。

コロナ禍でとかく悲観論が先行しがちな社会情勢ではありますが、私たちはこれからこの国のあり方をどう変えて行くべきか、いま絶好の判断チャンスを掴んだとも言えるのではないでしょうか。

魂の震え

5月4日(祝)、茅ヶ崎市民文化会館で上映された映画「咲む」(えむ)を妻と二人で観てきました。

ろうあ者である主人公の女性看護師が、家族や地域社会の人々と触れ合いながら、時に落ち込み、時に悩み、苦しみ、それでも逞しく、そしてキラキラ輝きながら人生を「前に進む」物語です。

上映後は魂が震えて、しばらく席を立つことができませんでした。多くは語りません。「障がい」だけでなく、「家族の絆」や「地方の過疎化」をもテーマにしたこの映画、全ての日本人に観て頂きたい渾身の一作です。

☆「咲む」上映情報など

映画『咲む』公式サイト (https://emu-movie.jp/)

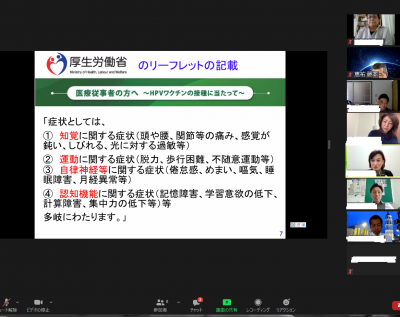

「子宮頸がん予防ワクチン」のオンライン勉強会に参加

4月30日(金)、湘南エリアの自治体有志議員を対象に「子宮頸がん予防ワクチン」に関するオンライン勉強会が開催され、自宅から参加しました。

「子宮頸がん予防ワクチン」の接種は厚生労働省が所管し、全国の自治体を通じて周知されていますが、一定の予防効果が期待される一方で、深刻な副作用被害も生じており、そのリスクに関する適切な啓発や副作用発症者への救済、再発防止などが講じられているとは言えない状況にあります。

一番の問題は、そのような状況にも関わらず、ワクチン接種に関する国の態度が不透明(推奨か抑止か)なまま接種が進められていること、及び接種を受けるかどうかの判断が、完全に接種者

(小学6年生~高校1年生女子は全額公費摘要)及び保護者任せになっていることです。

ワクチンではなく、検診による予防を推奨する意見もあり、市民の生命・健康に直接関係する事業として、茅ヶ崎市に対しても適切かつ慎重な対応を求めて行きたいと思います。

☆子宮頸がん予防ワクチンに関する国(厚生労働省)からの情報発信ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~|厚生労働省 (https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/)

☆茅ヶ崎市の子宮頸がん予防ワクチンに関する広報

子宮頸がん予防ワクチンについて|茅ヶ崎市 (https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kenko/yobotaisaku/1004579.html)

☆子宮頸がん予防ワクチン薬害訴訟情報

子宮頸がんワクチン被害の裁判 - HPVワクチン薬害訴訟全国弁護団 (https://www.hpv-yakugai.net/)

議員活動レポートVol.8が完成しました

「議員レポートVol8号」が完成しましたので、先に電子版として当ホームページで公開させて頂きます。

https://chigasaki-keisuke.com/blogs/blog_entries/view/48/ce20b4623fc5790a87e6d90343bb114e?frame_id=59

今号は茅ヶ崎市議会第1回定例会(3月)で審議された2021年度予算案等についての説明と会派としての質疑・主張、2020年度活動の振り返り、「市議会報告会・意見交換会」などについて記載しております。

来週以降、市内でのポスティングや駅頭・店頭配布を開始致しますので、是非ご一読をお願いいたします。

自治体の未来を担う人財とは

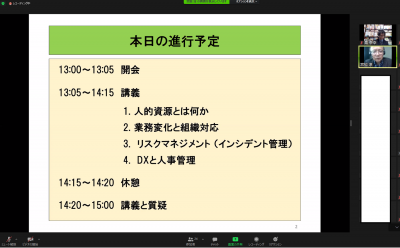

4月26日(月)、自治体関係者向けのオンラインセミナー「地方自治体の人的資源問題」を受講しました。

コロナ禍による社会変動や人口減少・財政逼迫に伴う職員数の削減等によって、地方自治体は益々難しい運営を迫られており、我が茅ヶ崎市もその例外ではないとの思いから申し込んだものです。

その課題を突破する「鍵」は、ずばり「公民連携」(民間の力を活用した行政運営)と「ICT化」(情報通信技術の活用)。

しかしながら、両方の「鍵」に共通する根本命題は、最終責任を誰が取るのか、という点にあります。

「公民連携」でコスト削減や民間ノウハウの活用が図れても、最終的な収支責任や安全責任は誰が負うのか、「ICT化」で業務の効率化が図れても、そのアウトプットに関する法的責任は誰が負うのか(首長・関係職員かそれともシステムベンダーか)などなど、整理しなければならない課題も山盛りです。

結局、それらをクリアするもの自治体職員の責務(最終的には首長と議会の責任)であることに変わりなく、やはり自治体の未来を握るのは「人財」であることに行きつくようです。

茅ヶ崎市の職員の皆さんにも、益々の奮闘努力と活躍を期待したいと思います。

政策競争が本来の姿

4月25日投開票となった衆院(北海道2区)、参院長野選挙区の補欠選挙と参院広島選挙区の再選挙結果が確定しました。

与党が事実上の3敗となる結果に終わりましたが、報道によれば与党の金にまつわる政治姿勢やコロナ対策への不信感が主な原因とされています。

しかし、そもそも政党間の競争は「政策提言」を通じて行われるべきであり、与野党を問わず、金銭的な不正やスキャンダルへの糾弾が選挙の争点になるような政治活動を行ってはならないはずです。

このことは、国民の政治への不信感を増すだけでなく、選挙がそもそも候補者による国政・県政・市政における政策やビジョンを競わせ、有権者に有為な選択の機会を提供するという基本的な意義を損なうことに繋がり、まさに「主権者不在」の選挙とも言えます。

日本の全ての選挙が、本来の政策選択のための機会となることを願って止みません。

政治とエビデンス(証明)

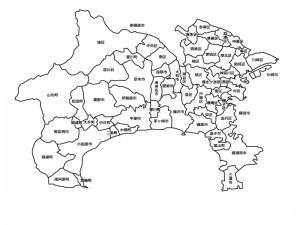

本日、神奈川県の「まん延防止等重点措置」の対象地域を、横浜、川崎、相模原の3政令市に加え、鎌倉、厚木、大和、海老名、座間、綾瀬の6市にも広げる方向で調整中との報道がありました。

「緊急事態宣言」と「まん延防止等重点措置」の違いやなぜ鎌倉市や厚木市の6市を新たに対象エリアに加えるのかわかりにくいという声もさることながら、一番問題だと思うことは、重点措置地域以外のエリアの飲食店に対しても酒類の提供を「控える」よう呼びかけるという「方針」です。

何が問題かと言いますと、①法令の規定によることなく、「営業の自由・飲食の自由」を事実上禁止にしかねない効果があり、行政による脱法的な私権制限を許す先例になってしまう可能性があること、②「酒類」の提供は×でソフトドリンクの提供は〇となるが、両者間の感染防止対策効果の客観的・合理的差異が不明なことです。特に②は科学的な証明や検証も十分とは言えない状況にあります。

国や自治体は法令により強制力を持った業務執行が可能ですが、そのことは権利制限を受ける市民側にも納得感のある合理的な説明や根拠=「エビデンス」を示して初めて認められるものです。

今の法令の運用状況では、協力金等の支給も含め、後日必ずやその「エビデンス」の有無や信憑性が大きな問題点として政治の争点となることは明らかであり、意思決定に関与する行政関係者や政治家は、そのことをしっかり覚悟して臨むべきと考えます。

活動レポートVol.8作成中

現在、私の「活動レポート」をパソコンでシコシコ作成中です。

2年前に議員になって以来通算8号目。ボランティアで多くの方にお手伝い頂き、市内で約13,000部を3ヵ月おきに駅頭・店頭配布、ポスティングさせて頂いております。

市内世帯数は約105,000ですのでカバー率はわずか12%に過ぎませんが、政務活動費を有効に使い、もっと部数を増やして行きたいと思います。

議員の活動については、市議会が発行する「議会だより」でもご紹介していますが、個人としての報告や意見・主張提起はやはりこの「活動レポート」が最適。「茅ヶ崎市議会基本条例」第5条の3にも「議員は、自らの議会活動について、積極的に情報提供を行うもの とする」と規定されており、これからも3ヵ月おきに発行を続け、議員としての職責を果たしたいと考えます。

目下の悩みは、載せたい情報てんこ盛りで「字が小さくて読みにくい」というご指摘にどう応えるか・・・。会社員時代から資料作成は日常茶飯事でしたので編集・校正作業などは全く苦にはなりませんが、自身の老眼も進んで目が疲れてしまうのは確かです(笑)。

チラシとしての配布以外に、このホームページに電子版も掲載していますので是非ご覧ください。

☆茅ヶ崎市議会基本条例(市議会に関する基本的な決め事)・・・PDFファイル

https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/074/25.4gikaikihonjourei.pdf

健全な寄付文化と自治体財政

週に2回ですが、地元小学校の朝の登校見守り活動を行っています。

先日、市内企業から市へ寄贈頂いた新しい横断旗をお預かりし、早速本日の活動から活用させて頂きました。市の財政逼迫を見かねて、子供たちの安心安全のために寄贈頂いたものですので、大切に使わせて頂きたいと思います。

日本でも、企業などが自治体や公益・非営利法人等に対し、利益剰余金の一部を社会還元する主旨で寄付する文化がかなり定着してきました。(そのための各種優遇税制も用意されています)

企業に代表される各種法人も広義の市民に含まれることから、そのこと自体は大変有難く有意義なことであり、もっともっと浸透することを期待するものですが、本来的には市民生活の「安心・安全」を守る使命を負うのは、先ずは自治体であることを忘れてはなりません。

財政事情が厳しいことを理由に、市民生活の「安心・安全」を後回しにすることは決して許されませんし、貴重な税金をベースとした財源の使途について平時から優先順位を明確化し、財政健全化に向けて必死に取り組むこと、そしてその過程を市民に「見える化」することが何よりも重要と考えます。

企業の有難いご厚志に応えるためにも、市に対しては、コロナ禍を契機として財政健全化に向けてブレずに真直ぐ突き進んで行くことを求めたいと思います。

☆茅ヶ崎市への寄付について

茅ヶ崎市への寄附|茅ヶ崎市 (https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/zaisei/kifu/1008510.html)

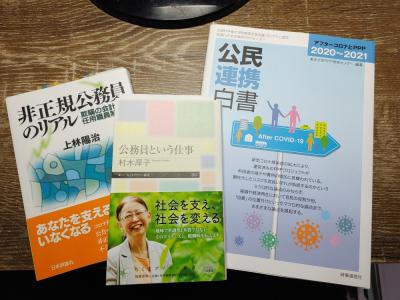

公務員というお仕事

ここのところ、「公務員」の仕事をテーマとした本を集中的に読み込んでいます。

私の父も元自治体職員、妹は現役の国家公務員ですので元々身近な存在ではありましたが、会社員から議員へ転身以降、圧倒的に市職員の皆さんと仕事上のお付き合いが深まっていること、そして何よりも、コロナ禍を契機として、「公務員」の役割りや在り方、市民の期待値や評価が急速に変わってきたと感じるからです。(そのことは特別職「公務員」である我々自治体議員も同じくです)

確かに昔は「親方日の丸」という言葉に象徴されるごとく、「公務員」は身分保障の厚い安定した職業というイメージが強かったのですが、今では国・自治体共に極度の財政難に喘ぎ、長期人口減少トレンドに応じてその定員が削減される一方で、高齢化等の進展による福祉分野を中心とした予算・対応稼働の膨張という現実に向き合わなければならならず、コロナ禍という新たな社会的難題解決に忙殺されるという状況も加わって、就職先としてのその人気度も徐々に低下しています。

「公民連携」と言った民間企業やNPO法人などとの協業によって広範な行政課題を解決する動きも広がってきたとは言え、「市民の生命と財産を守り公共の福祉を実現する」という「公務員」の根本使命・役割はいささかも変わることがありません。

このような激変の時代にあって、「公務員」の皆さんがいかにしてその力を発揮するかが重要となってきますが、その前提として仕事に対する大きなやりがいと将来への希望を持ち続けることが絶対に必要です。

自身がやりがいや幸せを感じない「公務員」の皆さんが、市民を幸せにすることは決してできない、と私は確信しています。

「公務員」の仕事はいかにあるべきかについても今年度は勉強を深め、一般質問などを通じて私の政策提言に織り込んで行きたいと考えています。

☆地方公務員法

地方公務員法 | e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=325AC0000000261_20200401_429AC0000000029)

お試し(トライアル)という仕組み

4月13日(火)、市役所議場内で開催された早稲田大学ゼミ生による、茅ヶ崎市への政策提言発表会にお招き頂き傍聴して参りました。

他市民相談との関係で3テーマのうち「若者の定住促進」に関する提言発表のみの傍聴となりましたが、「定住促進」は私が追求する主要政策の一つであり、大変参考になりました。

提言の骨子は、茅ヶ崎市への移住意向のある層をターゲティングし、移住へのハードルを下げるべく、①スマホアプリによる情報発信、②ワーケーション(ワーク+バケーション)のためのシェアオフィス整備、③市内宿泊施設と提携した「お試し」移住などの仕掛けによって定住人口を獲得するというものでした。

私が中でも注目したのが③の「お試し」移住促進策で、その理由は、主体は民間資本ながら、行政としても需要拡大に繋げるためのトライアル型支援としてなら事業化しやすいこと、そして何より私の知人が、この「お試し」移住について、今まさに市内で事業化を検討していることです。(実にタイムリー!)

このような学生の皆さんによる政策提言には、クリアすべき課題が相応に残されてはいますが、斬新なアイデアや発想が時として社会や市場を大きく動かす可能性も秘めており、全国の多くの自治体で「行政×大学・高校」の官・学連携が進められています。

コロナ禍で思うような議論の時間が確保できなかったかと想定しますが、そのような状況下で、茅ヶ崎市に対し貴重な提言をして頂きました早大生の皆様に、心から御礼申し上げます。

コロナ禍に向き合う姿勢

新型コロナウィルスワクチンの高齢者向け接種が4月12日から始まりました。

東京、京都、沖縄の3都府県では緊急事態宣言に準じる「まん延防止等重点措置」も追加適用される(これはこれで宣言と措置の違いが判りにくいという課題あり)など、第4波の到来が懸念されるなかでの一つの光明とも言えます。

しかし、実際に飲食店で食事をしてみると、多くの方が「マスク会食」或いは「黙食」ではなく、アクリル板等の仕切りの無い状態で普通に会話をしながら会食している光景には驚かされます。

そもそも、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」によって飲食店等の時短営業や様々な感染防止策を講じても、利用者が従来通りの会食スタイルを続けていては、感染拡大への歯止めが効かないどころか、貴重な税金を財源とする飲食店等への「協力金」提供施策も無駄になってしまう可能性大です。

本来災害発生を含む非常時においても、国や自治体による私権制限は最低限度に止め、我々国民一人一人が高い意識を持って自発的に危機回避・突破を図ることが、成熟した民主主義の力であると信じて止みません。

是非今こそ、全国民が一致団結し、新型コロナウィルス感染症の早期終息に向けた具体的な行動を起こして行きましょう!

茅ヶ崎市立病院の経営改革

4月8日(金)、市役所で開催された「市立病院在り方検討委員会(第2回)」を傍聴してきました。

この委員会は、市立病院の赤字体質脱却と経営改革を実現すべく、その経営形態(地方公営企業、独立行政法人、指定管理等)を含めたあるべき姿を検討するために設立され、市内関係団体(医師会等)、学識経験者(大学教授等)、市関係機関(保健所)、公募市民等の委員で構成されています。

委員会では、市立病院から財務や業務の執行状況、利用者アンケート、他病院との経営比較データなどの詳細資料が提示され、活発な論議が交わされました。

正直な感想を述べますと、この委員会での議論を理解するには、病院経営・財務、医療サービス、診療報酬制度、医療業界における人材育成や業務のアウトソーシングサービス、診療所や消防(救急部門)との協業・連携体制、同一医療圏における民間病院の事業展開などなど、相応の広汎な知見が必要とされ、個人的には2時間という枠内では消化不良な状態でした。

しかし、議員向け研修会などを通じ、かねてから課題に感じていた業務委託や診療報酬請求処理のあり方など、財務・経営改革に直結するテーマについて専門の委員と突っ込んだ質疑が交わされるなど、大変勉強になったのも事実です。

議員の所掌範囲はまさに「森羅万象」、市民生活全般にわたります。これからも勉強を重ね、市立病院の経営改革に向けて意義ある提言を行って行きたいと思います。(皆様も是非傍聴ください。次回は5月6日(木)14時~)

☆市立病院の在り方検討委員会について

茅ヶ崎市立病院在り方検討委員会|茅ヶ崎市 (https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/shingikai/ichiran/1041997.html)

最後の広報広聴委員会

4月6日(火)、市議会広報広聴委員会に出席し、2021年・第1回定例会関連記事を掲載した「議会だより」の編集作業を行いました。

今回の委員会をもって、現委員による活動は最後となりますが、議案に関連する表紙写真には、私からの提案が採用されましたので是非ご期待ください。(5月以降は新たな委員による委員会がスタート予定)

市民の皆様に少しでも親しまれる「議会だより」を目指して活動してきましたがまだまだ道半ば。今後もより有意義な紙面作りに向けた提言を行って行きたいと思います。

委員会の後は所属会派の打合せを行いましたが、今回は任期後半2年に向けた会派の今後について協議しました。詳細は確定次第、当ホームページでもお知らせしたいと思います。

デジタル格差社会にしてはならない

いま政府では、「デジタル庁」開設に向けた諸準備を進めています。この国の動きは、「地方分権」政策のもと各自治体が独自に構築してきた様々な情報システムにも、システム統合・連携や仕様の共通化などによって大きな影響を与えることが想定され、私たちも納税者の立場から、無駄なインフラ投資にならないか、また個人情報の保護は万全かなどの視点でしっかりウォッチして行く必要があります。

確かに「デジタル化」によって役所に出向くことなく、自宅や会社から迅速に各種手続きを済ませたり、行政サービスを受けたりすることができるようになる反面、高齢者や障がい者を中心に、パソコンやスマホの利用機会の無い(少ない)方々にとっては、日々の生活のなかで大きなハンディキャップになったり、情報から取り残されて社会的な孤立状態に陥る可能性も指摘されています。

私は現在市内の多くの飲食店オーナーの皆様が、神奈川県や茅ヶ崎市に対して行う時短営業・休業に伴う「協力金」交付申請のお手伝いをしていますが、ご覧の通り紙で申請する場合は、申請書だけで最低6枚、添付すべき証拠書類を加えると軽く10枚を超えてしまい、県のホームページに掲載された記入要領を詳しく読み込んで準備しないと、申請完了まで辿り着きません。

もちろんネットからの直接申請の仕組みやお問い合わせ用のコールセンターも開設されてはいますが、コールセンターについては

電話が混みあって繋がりにくい状況に加え、資料の記入不備など

に申請後に気付いても、そのことについて直接連絡する窓口は公

開されていないのが現状です。(県内申請総件数約25万件)

私の印象ですが、パソコン、スマホ、プリンターがお手元にない高齢の飲食店オーナーで途方に暮れている方は相当数にのぼるのではないしょうか。

若い世代はデジタル機器やサービスを楽々使いこなせるとは言え、貧困や障がいによって利用困難な方は今後も一定数続くと考えます。

「デジタル庁」の開設に際しては、このような自治体現場が抱え

る悩みや課題に正面から向き合い、かつクリアする努力を重ねて

欲しいものです。

☆政府のデジタル庁構想

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/201225/siryou3.pdf

不法投棄現場のその後

先般、市内堤・下寺尾の産廃物不法投棄物(4ヵ所)について、神奈川県による強制代執行(総費用約2億円)による処分及び整備が行われましたが、その後の様子をお伝えします。(写真はうち1ヵ所の現状)

現状では、法令の範囲内で許容される状態に整地されていますが、今後は県による緑化措置が講じられ、景観の向上が図られる予定となっています。

このような産廃物の不法投棄事案は、市内北部を中心に散発的に続いていますが、市や警察、市民の監視だけでは完全に防止することは難しく、最終的には都市計画(市外化調整区域)の見直しによる“不法投棄されにくい環境づくり&まちづくり”による問題解決を目指すべきと考え、今後、市や地元市民の皆様に対し、具体的な提言を行っていく予定です。