藤本けいすけの「日日是好日」

民主主義を守り抜く

首都圏で緊急事態宣言などが出されるなか、一体誰のための、何のための大会なのかもはやその意義と意味を失ってしまった「2020東京オリンピック・パラリンピック」の開会式を迎えました。

恐らく政権を支持する与党系政治家や官僚の方々も、心の中では「ノー」を叫んでいる方が大多数だと思います。(私が知る範囲では少なくともそうです)

このような政治の「暴走」に歯止めをかけることができない今の社会状況は、新型コロナウィルス感染症の拡大と同じく、私達が正しく恐れなければならない事象だと考えます。

学校では既に夏休みがスタートしましたが、子供たちにとって本来楽しいはずのサマータイムが、様々なコロナ対策で大幅に抑制され、レジャーシーズンで書き入れ時の飲食店ではアルコールの提供が一方的に制限を求められ死活問題化する傍らで、「無観客」のオリンピック競技が粛々と進められる・・・。

誰がどう考えても政治のありようとして破綻しており、民主主義の原理原則が根っ子から崩れ去ろうとしています。

今秋に予定される衆議院選挙の着目点はもはや「政権交代」ではなく、与党・野党の支持者を問わず、「民主主義を守れるかどうか」にあることを悟るべきです。

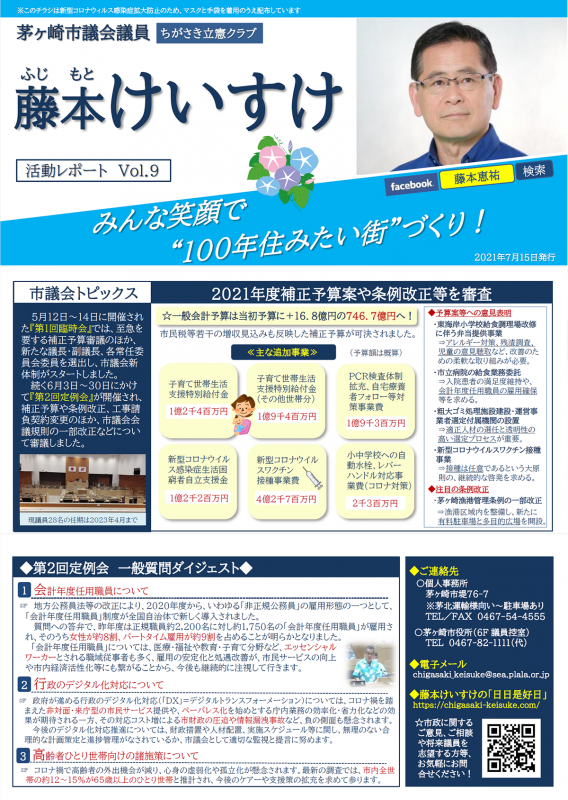

活動レポート(Vol.9)が完成

私の活動レポート(Vol.9)が完成しました。主に5月開催の第1回臨時会、6月開催の第2回定例会関連情報を中心に掲載していますので是非ご一読ください。

今号から配布エリアを拡大し、市内で14,000部を配布予定です。

放置国家 日本

東京都の緊急事態宣言を巡り、政府が国税庁や金融機関、酒の卸売り事業者の協力を得て、「お願いベース」という名目で飲食店の時短営業や酒類提供禁止に向けた事実上の圧力をかけようとする動きが発覚し、業界や与野党から猛烈な反発を喰らって一夜で撤回するという大失態を演じました。もはや信任に足る政府とは呼べません。

そもそも、国や自治体が許認可権や監督権をバックに、行政執行の効果を高らしめる「裏行為」は、日本国憲法が保障する国民の「幸福追求権」や「職業選択の自由」さらには「財産権」を侵害するものであり、また行政機関の行動準則等を定めた「行政手続法」にも抵触する重大な違法行為であると考えます。

一強政治と称された安倍政権以降、このような法令軽視の政治姿勢が幅を利かせ、また本来不当な政治にストップをかけるべき行政機関(省庁)も、政府の暴走にただただ追従している感があります。

財務大臣がこの問題について記者会見で「あくまで金融機関等へのお願いベースのお話しで・・・」と平然と言い放った映像を観て、法治国家日本がもはや「放置国家」に成り下がってしまたったことを悟りました。

政治に携わる者たちよ、与野党を問わずもっと社会の厳しい現実をしっかり自分の目で確かめ、法令を一から学び直し、地に足の着いた、血の通った国民のための政治を命がけで行え!これが政治の一隅に身を置く私自身の義憤であり自戒でもあります。

街頭活動

7月12日(月)、立憲民主党宣伝カーで茅ヶ崎市内を巡回しながら街頭演説を行いました。

10月に想定される衆議院総選挙を睨みつつ、オリンピック・パラリンピックの開催強行を切り口に、ワクチン接種事業の課題解決やエッセンシャルワーカーの皆さんの処遇改善などについて、市内7ヵ所で訴えを聞いて頂きました。

反応は上々。今の閉塞感漂う社会を何とか変えたいという市民の皆さんの熱いハートを感じた一日でした。

土砂災害への対策を急ぐべき

先日の梅雨前線豪雨によって、熱海市で大規模な土砂災害が発生し、多数の犠牲者、被災者が出ました。亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災者の皆さまに心からお見舞い申し上げます。

今回の土砂災害の発生原因については、土砂発生地点の盛り土造成が取り沙汰されており、行方不明者の探索・救出が最優先ながら、その解明も待たれるところです。

茅ヶ崎市内では、最高海抜が50m程度ですので、今回の熱海市レベルの大規模なリスクを抱える箇所は無いと想定されますが、県が作成した土砂災害ハザードマップでは、市北部を中心に危険個所が散見されます。

今回実際に市内北部エリアの住民から、「自宅裏の傾斜地で少し土が崩れ落ちてきた」「水が浸み出してきた」という情報もあり、引き続き警戒が必要です。

市内北部の丘陵上部には宅地の他に資材置き場や残土処理場も多数存在し、土砂防止のための土留め処理等が適切に行われているかどうかなど、県や市は開発許可権限等をもとに至急点検、指導を行うべきと考えます。

自然災害の中には明らかに「人災」とも言えるケースが多数存在し、今こそ初心に帰って、その根絶に向けた取り組みが必要です。

(写真は県立里山公園内~茅ヶ崎市芹沢~で7月4日に発生した崩落現場)

市議会でのICT活用について

7月1日(木)、「茅ヶ崎市議会ICT活用推進協議会」が正式に発足し、市議会としてのICT活用策に関する検討を加え、議長に対し答申(提言)を行うこととなりました。

私は協議会副座長として座長をサポートしつつ、委員の皆さんによる議論の結果を取りまとめる役目に。

基本的には議会内にタブレット端末等を導入し、議会資料のペーパレス化や情報共有・連絡の効率化などを主眼に検討を加えますが、端末の導入自体が目的ではなく、「議会関連業務の効率化、省力化、低コスト化」と「議員活動の資質と市民サービスの向上」がゴールと考えています。

必要な予算をミニマムに抑え、費用対効果を最大化する方策は何か。全委員で熱い議論を交わし、最適なアウトプットが出せるよう努力致します。

☆自治体議会のICT化関連情報

タブレット端末を活用したペーパーレス化・実施事例【自治体事例の教科書】 - 自治体通信オンライン

(https://www.jt-tsushin.jp/article/casestudy_tablet_paperless_case/)

市議会一般質問を終えて

6月25日(金)、市議会定例会で一般質問を行いました。議員就任以来、議会内での特別な申し合わせ等が無い限り、毎回登壇、質問しています。

今回は、①「会計年度任用職員」②「行政のデジタル化」③「高齢者一人世帯」について取り上げました。

① は、地方公務員法等の改正によって昨年度から全国自治体で一斉導入された、いわゆる非正規公務員=会計年度任用職員の皆さんに焦点を当て、その採用、処遇、育成等の実情を確認する内容でした。質問によって昨年度は延べ約1,700名の会計年度任用職員が雇用されたことがわかりました(正規職員は約2,200名在籍)が、実際の制度運用における様々な課題についてもう少し詳しく問うべきだったという反省が残りました。しかしながら、傍聴された市民の方から「会計年度任用職員の存在を初めて知った」「そんなに沢山の方が市役所で働いているのを知って驚いた」などの感想を頂き、まずは現状を広く知って頂く機会になった点は意義があったと考えています。

② は政府が旗を振る行政(自治体含む)のデジタル化(広義ではDX=デジタルトランスフォーメーションとも呼びます)について、今後茅ヶ崎市がどのように対応を進めて行くのかについて質問しました。会社員時代にシステム開発に携わった経験から、これから進む行政のデジタル化(内部事務及び市民サービスへのデジタル技術の活用)への対応は、そもそも市の各種業務や組織設計の見直しから必要となり、その稼働面や財政面でかなりのインパクトが想定されます。政府の細かな指針が今年の夏に示される予定であり、今後とも継続的に注視し、必要な確認や提言を行って参ります。

最後に③は、コロナ禍で地域社会において孤立化する独居高齢者に焦点を当てて質問しました。質問の結果、直近の市の調査において、65歳以上の独居高齢者世帯が全世帯の約15%を占めていることが判明。ワクチン接種を始めとする様々な社会的混乱や不安、地域社会の連帯の希薄化によって、独居高齢者の孤立化に益々拍車がかかっており、市が今後取り組む対策について確認しました。

上記の私の一般質問は、下記にて全て映像でご覧になれますので、是非ご確認頂き、感想やご意見をお寄せ頂ければ幸いです。

☆茅ヶ崎市議会ホームページ/一般質問録画映像

http://fast01.hotstreaming.info/chigasaki-city/78211110/contents/play.php?fileid=movie04

都市経済常任委員会の活動報告

私は、2019~20年度に引き続き、2022年度まで市議会「都市経済常任委員会」に所属して活動することになりました。

「都市経済常任委員会」では、都市政策や経済・産業振興政策などを専門的に取り扱う委員会で、所管する主な市の部局は経済部、都市部、建設部、下水道河川部及び農業委員会などです。

現在、別途市長に提言を予定している政策テーマの選定について委員会内で協議を進めていますが、私はコロナ禍で市民ニーズが顕在化した『緑(公園)の充実』や、『職住近接型の新しいライフスタイルの推進』に基軸を置き、『コンパクトシティ』としてのメリットを最大限に活かしたまちづくりについて研究を進めてはどうかと考えています。

テーマの確定はまだ少し先になりますが、皆さまからのアイデアやご提案などをお待ちしております。

世も末

国政選挙を巡って、あろうことか法務大臣経験者でもある元国会議員が買収容疑で逮捕・起訴され、先日「懲役3年」(執行猶予なし)の実刑判決を受けました。まさに「世も末」の感があります。

問題点は3つ。

① 金で公職を得ようとしたこと=政治への信頼を破壊する行為

② 買収された地方議員等は不起訴となったこと=国民の感覚と乖離

③ 買収資金の大半は血税=納税者である国民を愚弄

②と③はまだ未解決であり、このまま放置は絶対に許されません。

与野党を問わず、政治の道を歩む者、目指す者は、常に清く正しい心を持ち、自身の家族や子供たちにも胸を張れるような言行を重ねたいものです。

茅ヶ崎市立病院在り方検討委員会(第4回)

6月17日(木)、市役所で開催された第4回検討会を傍聴しました。

市立病院の経営改革に伴い、その経営形態を見直す重要な委員会です。いままで3回の会合を重ねてきましたが、現時点では地方公営企業法上の「全部適用企業」または「独立行政法人」化が有力な選択肢です。いずれの経営形態も、現状に比べて人事や財政などの面でより自由度が増す半面、収支を含めた経営責任が重たくなります。

第3回委員会の傍聴記事でも書きましたが、「地域医療圏でのニーズ」の見極めと、「市立病院としてのポジショニング」の明確化を図りつつ、感染症対策なども含め多様化する医療サービス市場でいかにして存在価値を高めるかが命題です。

今回は先行して「全部適用企業」の形態を選択した平塚市民病院の職員から現状と課題などについてご紹介がありました。経営形態変更以降の経営改善効果や新たに見えてきた課題、病院と市・議会の関係、職員の意識や行動の変化、将来展望などを知ることができて大変有意義でした。

次回検討委員会は7月15日(木)14:00~市役所本庁舎で開催されます。どなたでも傍聴可能ですので、コロナ対策に留意して是非ご参加ください。

☆茅ヶ崎市立病院の在り方検討委員会に関する情報

茅ヶ崎市立病院在り方検討委員会|茅ヶ崎市 (https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/shingikai/ichiran/1041997.html)